PPI这么重要,光介绍一个公式怎么够?

摘要:PPI是决定屏幕现实效果的一项重要参数。那么何为PPI、PPI值具体是怎么得出来的、PPI的作用以及它的值是否越大越好,围绕这些问题,我们详细了解下这项参数。

PPI是决定屏幕现实效果的一项重要参数。那么何为PPI、PPI值具体是怎么得出来的、PPI的作用以及它的值是否越大越好,围绕这些问题,我们详细了解下这项参数。

何为PPI?

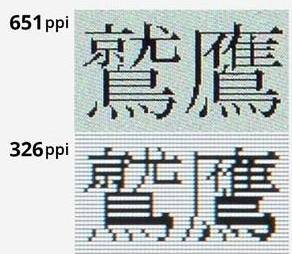

英文全称Pixels Per Inch,表示的是每英寸所拥有的像素个数即像素密度。PPI数值越高,表明单位面积下的像素密度越高,可以显示的画面更细腻,图像、文字的边缘更圆滑。即使是非常近距离的观察,也与看印刷读物的感觉越类似,没有像素的块状感。

PPI是怎么算出来的呢?

PPI的计算方式是屏幕对角线上的像素个数÷屏幕尺寸(对角线长度)。如下图所示,如果对角线长度为1英寸,那么它的PPI值即为6。

那在不知道对角线的像素个数时,我们要如何计算呢?在这里就要讲到分辨率(横、纵像素个数)了。通过分辨率我们就可以知道屏幕对角线上的像素个数。以手机最常见的5.5寸屏幕来计算,如果这块屏幕的分辨率为FHD(1920*1080),那么他的PPI就近似等于401。

( 公式在此↑ = ̄ω ̄=)

PPI的上升会带来什么样的直观感受呢?

以下列举了4款不同PPI值的手机。通过等距离的观察,我们不难发现,前面三张图所呈现的图形锯齿程度和像素小方格没有显著差别,而图四的441PPI则可以明显看出,图像的边缘锯齿感明显降低,图像变得更细腻。

因此,屏幕PPI的不断提升,意味着屏幕所显示图形、文字的边缘更接近平滑、饱满,也越接近报纸、杂志等印刷品的质感。简而言之,屏幕PPI越高、画质越细腻。

不过,这个值真的是越大越好吗?

其实并不是这样,因为人眼视网膜的生物受光结构,对于细微光线的辨识都存在一个极限。举个例子,如果近距离观看电视,可以清晰地看到屏幕上的RGB像素格,但如果稍远距离观察,屏幕上的像素格就完全分辨不出来了。

通过科学研究可知,人类对光线的辨别能力与光线入射到人眼球中所呈的最小角度有关。我们将通过试验发现的人眼对光可辨识最小角度(约60角秒),与最极限的近使用距离(约10cm)代入模型计算,可以得出人眼对屏幕可辨识的PPI值大约等于871PPI。

也就是说,当显示屏的PPI达到871以后,不管用什么距离来观察,都不能分辨出像素格,画质已完全接近印刷品的感觉。

对于面板的生产商而言,仅裸眼使用的中小尺寸显示面板,如果在871PPI基础上再进行PPI提升,将极大地考验面板制造商的制程工艺能力和制造成本,而对于使用者而言,感受上并没有提升。

而根据上面提到的黄金公式反推,大尺寸电视屏幕(使用距离3米以上)如果屏幕精度高于100PPI,也会带来等效的一种工艺成本浪费。

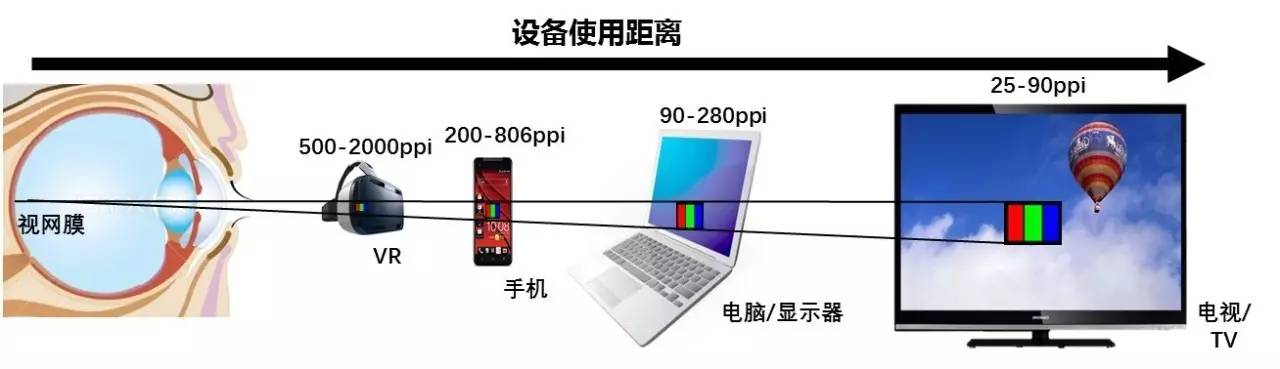

那么871PPI以上的屏幕到底有没有?有。不过不是裸眼使用的,要在特定的微小尺寸面板预留空间下,配合光学进行放大使用(相当于拉近眼屏距离),比如VR的显示屏幕。

所以,综上所述,屏幕会因其使用距离(使用场景)的不同,有着不同的PPI范围分布。比如,屏幕PPI*高的是VR(500~2000),手机比VR低一点(200-806,有些手机屏幕兼VR功能),再比手机低一点的是笔记本电脑屏幕(90~280PPI),当然PPI最低的是最远使用距离的电视(25-90)。

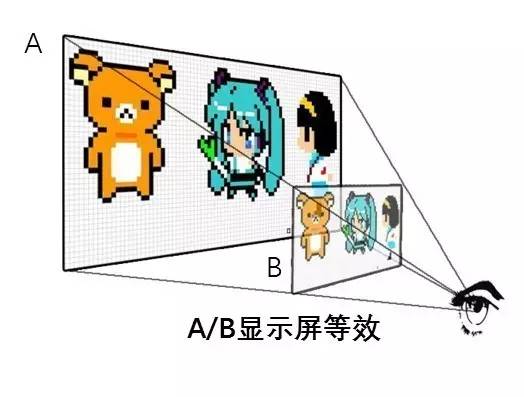

虽然这些设备是不同PPI的屏(TV、手机),但只要在各自的常用使用距离下,由于人眼辨别能力的极限,呈现的信息却可以完全实现等效。

如下图,A为电视显示屏(像素较粗大),B为手机显示屏(像素较细腻),在分辨率相同的情况下,由于合适观察距离下两者像素点在人眼内呈现的视角相等,虽然PPI有着显著的不同,但人眼看到的图像、接收到的信息却是完全等效的。

随着PPI的不断提升,像素尺寸的变小,意味着屏幕制造商要将更多的像素、半导体晶体管集成到更为有限的区域面积以内,而这对工艺本身的挑战以及良率的提升也提出了更高、更为苛刻的要求。

来源:天马微电子

欢迎投稿

QQ:2548416895

邮箱:yejibang@yejibang.com

或 yejibang@126.com

每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询